Wärmedämmung

Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

Besonderes Augenmerk legen wir auf die fachgerechte Ausführung von Wärmedämmverbundsystemen. Dabei kommen Systeme aus Polystyrol wie auch aus Mineralfaserplatten zur Anwendung. Dämmsysteme helfen nicht nur Energie zu sparen, sondern auch Bauschäden zu minimieren.

Wir beraten Sie bei der Auswahl des günstigsten Systems für Ihr Gebäude.

Wie sind die Wärmedämm-Verbundsysteme aufgebaut?

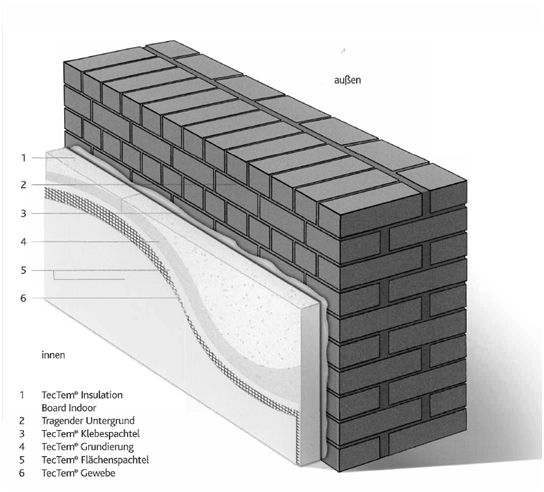

Der Dämmstoff (mit Klebemörtel oder mechanisch auf dem Untergrund befestigt) wird mit einer Armierungsschicht (Glasfasergewebe in Armierungsmasse eingebettet) überzogen. Zum Schluß wird die ganze Konstruktion mit einem Putz beschichtet.

- Der Dämmstoff: Polystyrol-Hartschaumplatte Typ PS 15SE bzw. Steinwolleplatte/-lamelle

- Die Armierung: Glasfasergewebe eingebettet in einer der Armierungsmassen

- Die Schlußbeschichtung: Kunstharz; Siliconharz; Silikat- und Mineralputze in Kratzputz- oder Rillenputzstruktur und im gewünschten Farbton

Die Fassadendämmungen gehören zu den energetischen Sanierungen und können von der KfW gefördert werden.

Wärmebrücken

Maßnahmen zur Verminderung von Wärmebrücken

Die Außenwände unserer Häuser haben in der kalten Jahreszeit die Aufgabe, die durch die Heizung erzeugte Wärme möglichst lange in den Innenräumen zu halten. Die Differenz zwischen Außen- und Innentemperatur versucht sich durch die Außenwand auszugleichen. Dieser Wärmedurchgang ist von Baustoff zu Baustoff unterschiedlich und wird mit dem sogenannten u-Wert (früher k-Wert) bezeichnet. Je kleiner der u-Wert, desto geringer ist die Wärmemenge, die von der warmen zur kalten Seite fließt, um so besser ist also die Wärmedämmung. Ist der Wärmedurchgang einer Fläche höher als der der Umgebungsfläche spricht man von Wärmebrücken.

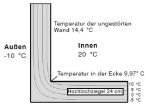

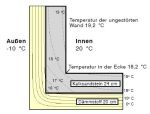

Bei geometrischen Wärmebrücken, z.B. Gebäudeecken, ist die wärmeaufnehmende Fläche innen wesentlich kleiner als die wärmeabgebende Fläche außen. Das führt zur Auskühlung der Innenecke und somit zur Taupunktunterschreitung. An diesen kalten Stellen kondensiert die Feuchtigkeit der Raumluft und schafft ideale Voraussetzungen für das Wachstum von Schimmelpilzen.

Schimmelpilze gehören zu den Innenraumallergenen und sind in zunehmendem Maße im Wohn- und Arbeitsbereich anzutreffen. Die Sporen sind überall vorhanden und werden über die Luft transportiert. Schimmelpilze werden über die Atemwege aufgenommen und können Krankheiten oder Allergien auslösen. Um geometrische Wärmebrücken nachhaltig vermeiden zu können ist eine Umhüllung des Baukörpers mit einem Wärmedämmverbundsystem bauphysikalisch am günstigsten. Durch den Einsatz eines Wärmedämmverbundsystems erhöht sich die innere Wandoberflächentemperatur und damit sinkt das Risiko der Kondensation.

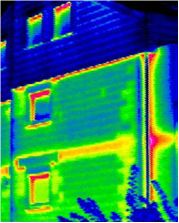

Deutlich ist im Bild die von der Betondecke ausgehende Wärmestrahlung zu erkennen. Durch Wärmebrücken erhöht sich der Heizenergieverbrauch und sie verschlechtern die Behaglichkeit. Die kalten Wandoberflächen lassen den Bewohner einen vermeintlichen „Zug“ spüren, welcher mit dem Entzug von Strahlungswärme zu erklären ist. Von konstruktiven Wärmebrücken spricht man, wenn Materialien mit einer hohen Wärmeleitfähigkeit ein Außenbauteil mit besserem Wärmeschutz durchdringen. Das können vor allem Ringanker oder Stahlbetonstürze, aber auch auskragende Stahlbetonplatten von Balkonen sein.

Die folgenden Grafiken zeigen das Absinken der inneren Oberflächentemperatur in der Kante einer Außenwand bei unterschiedlichen Dämmstandards. Während beim schlechten Wärmeschutz die Oberflächentemperatur 10°C beträgt, liegt sie bei sehr gutem Wärmeschutz bei 18,2°C.

Es ist der horizontale Temperaturverlauf in einer Außenwandecke für das Beispiel mit schlechtem und sehr gutem Wärmeschutz dargestellt. Die eingezeichneten Linien verbinden Punkte mit gleicher Temperatur. Sie werden Isothermen genannt.

Fazit: Wärmebrücken erhöhen den Wärmebedarf, beeinträchtigen die Behaglichkeit, können Schimmelpilzkulturen ermöglichen und Bauschäden verursachen. Durch korrekte Baukonstruktionsdetails im Neubau und nachträglicher Wärmedämmung bei Altbauten können viele Wärmebrücken vermieden, wenigstens aber ihre Wirkung gemindert werden.

Innendämmung

Energetische Sanierung von innen - Möglichkeiten zur Ausführung von Innendämmsystemen

Bei Gebäuden mit erhabenen Stuckfassaden, Fachwerk oder Sichtmauerwerk kommt eine Außendämmung in den meisten Fällen nicht zum Einsatz. Um die Energiebilanz zu verbessern und gleichzeitig den bauphysikalischen Risiken zu genügen, können Innendämmungen auf nahezu allen Untergründen aufgebracht werden. Der Hauptgrund für die bisher eher seltene Verbreitung lag an der Notwendigkeit einer Dampfbremse. Die Entwicklung bauphysikalisch optimierter Baustoffe und die Erforschung von wärme- und feuchtetechnischen Vorgängen machen es möglich, den Einbau von Dampfbremsen zu vernachlässigen.

Wir empfehlen folgende Dämmstoffe für den Innenbereich:

- Perlite

- Kalziumsilikat aus anorganisch-synthetischen Rohstoffen

- Holzfaser aus organisch-natürlichen Rohstoffen

Bevor ein Material ausgewählt wird, sollte der Untergrund geprüft, Feuchtigkeitsbelastungen gemessen und die Ursachen von Schimmelpilzen ermittelt werden.

Innendämmung

Wärmebrücken - Grund genug für Innendämmungen

Dämmplatten aus natürlichem Perlite

Diese kapillaroffene, mineralische Dämmplatte weist hervorragende thermische Kennwerte auf und sorgt für ein gesundes Raumklima. Die aus natürlichem Perlite hergestellte Platte ist in Dicken von 50 - 200 mm erhältlich und muß vollflächig verklebt werden. Mit diesen Platten senkt man nicht nur die Energiekosten, sondern minimiert auch das Schimmelpilzrisiko. Als Beschichtung empfehlen wir reine Kalkputze.

Kalziumsilikatplatten

Diese Platten bestehen aus Kalziumoxid, Siliziumoxid, Zellulose und Wasser, werden gepresst und unter Dampf gehärtet. Das Endprodukt ist antiallergen und gesundheitlich unbedenklich. Weiterhin hält das Material Temperaturen von über 1000°C stand und wird in die Baustoffklasse A1 eingestuft.

Die Platten weisen ein Gerüst von mikrofeinen, miteinander verbundener Poren auf, die sehr stark kapillar wirken und somit diffusionsoffen sind. Diese Struktur ermöglicht, dass diese Platten bis zu 90% ihrer Masse an Wasser aufnehmen können.

Wir verwenden Kalziumsilikatplatten hauptsächlich auf stark feuchtebelasteten Wänden und in Fensterleibungen. Entscheidend sind auch hier die Verwendung von diffusionfähigen Beschichtungsmaterialien.